【ポイント】 一湊タンク下No.3

【水温】 20.0℃

【透明度】 30m

【海況】 凪ぎ

【天候】 くもり

【潜水時間帯】 14:28-16:24

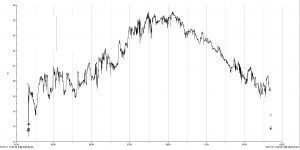

【潮まわり】 04:02 22cm 干潮 / 10:20 202cm 満潮 / 16:35 53cm 干潮 / 中潮(月齢:20.4)

【日の出・日の入】 日出07:15 日没17:37

今日もヒドロ虫探し。。。

ある方から「ヲタク」と言われてしまったのだが(笑)、決してマニアックに種類を追っているワケではない。

あくまでも被写体になる綺麗なヒドロ虫を探しているのだ。

さらに生物や自然ではなく、写真そのものが好きな方の中には「生き物の分類や難しい話はどうでもいい、興味がない」という方がたまにいるけど、僕が種類を見極めたり(種類を知ろうとしたり)、生態を知ろうとしているのにも理由がある。(”生態の違いを知る”は”種類を知る”と同義)

スズフリクラゲの仲間?例えば同じ系統のヒドロ虫でも、好む生息環境の違いで青抜きできるものとできないものがあったり、種類による群生の仕方で絵になるものと絵にならないものがあったり、生態の違いで美しく青光りするものとしないものがあったりして、種類ごとに生態、生活史を知る事は良い写真を撮ることにつながると思うからだ。

スズフリクラゲの仲間?例えば同じ系統のヒドロ虫でも、好む生息環境の違いで青抜きできるものとできないものがあったり、種類による群生の仕方で絵になるものと絵にならないものがあったり、生態の違いで美しく青光りするものとしないものがあったりして、種類ごとに生態、生活史を知る事は良い写真を撮ることにつながると思うからだ。

逆に言うと、無機質な人工物を撮るのと違って、自然の中で良い”ネイチャー写真”や”野生動物写真”を撮るためには、写真の技術やセンスよりも、相手を知ることの方が重要だと僕は思っている。

それはまずは水生昆虫の生態を知る事から始まるフライフィッシングとよく似ている気がするのだが、これは当然といえば当然かも知れない。

なぜなら、自然の中での遊びは、自分自身の感性や欲求に自然の側を”無理やり”合わせるのではなくて、自分自身が自然の中に入り込み、合わせるのがセオリーだから。。。

合わせるためには、相手を知らないとまず不可能。

自分自身の感性や欲求を自然の中に持ち込むものではなくて、もともと自然の中にあるものを自分自身の感性で形にするのが、”ネイチャー写真”や”野生動物写真”というものだと思う。。。

それと。。。実は僕も人が便宜上つけた生物の名前(和名や学名)なんて努力して覚える気はまったくない。

だけど、お前とあいつは別の種だと見分けてあげる(=生態の違いを見極める)努力だけは絶対に欠かしたくない。。。

さすがに僕だって2回目以降の対面で人から「あんた誰だっけ?前にどこで会ったっけ?興味ないから覚えてないや!悪い、悪い!」と言われたら、当然、気持ちのいいものではないから。(笑)

ちなみに「努力はしたけど結果的に見分けることができなかった」というのと「最初から覚える気も興味もありません」では全然意味合いは違う。

自然を相手にした遊びをやっている限り、僕は前者でいたい。。。(^^)

要は生き物を代替のきく”単なる被写体”だとは思いたくない。

あ~愚痴が長くなってしまった。。。

話を戻します。

あくまでも被写体になる綺麗なヒドロ虫を探しているのだけど。。。

ところが!

だんだんとヒドロ虫なるものがどんな環境にいて、どんな状態で群生するのか徐々に分かってはきたのだが、105mmマクロで絵になるヒドロ虫ってのはなかなかいるものではない事も分かってきた。(^_^;)

テレコンか200mmくらいのレンズが必要かも。

今日は萎んでいたクダウミヒドラの仲間

今日は萎んでいたクダウミヒドラの仲間  同じ種類でも何か仕組みが違うぞ~?昨日、エントリー口付近で見つけたクダウミヒドラの仲間の群生は今日は全部閉じていた。

同じ種類でも何か仕組みが違うぞ~?昨日、エントリー口付近で見つけたクダウミヒドラの仲間の群生は今日は全部閉じていた。

なぜだろう。。。?と考えてみたのだが、昨日と今日とでまったく違うのは、今日がベタベタに凪ぎた事だ。

昨日はかなりウネリがあって、浅場では体の固定が大変なくらい。

でも、今日はかなり凪ぎた。

多分、この手の仲間は潮流やウネリがあると元気になる生物なのかもしれない。

きっとそのような日はエサも沢山流れてくるからなのだと思う。。。

コケムシの中に乱立するヒドロ虫の仲間そのあとにやはり昨日のエクジット間際に見つけたヒドロ虫らしき子をじっくり撮影。。。

コケムシの中に乱立するヒドロ虫の仲間そのあとにやはり昨日のエクジット間際に見つけたヒドロ虫らしき子をじっくり撮影。。。

撮り方で絵になるかな。。。と思ったけど、何かそれほどでもなかった。。。(笑)

まぁ~面白い形をしている上に、コケムシ類との共生は興味深いけど。。。

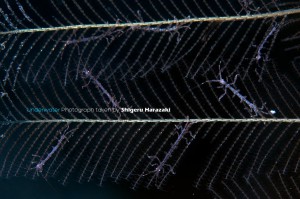

ホソトゲガヤの仲間?コップガヤの仲間?

ホソトゲガヤの仲間?コップガヤの仲間?  ジュズエダカリナに着くこのポイントの浅場にはジュズエダカリナが沢山見られるのだが、これにヒドロ虫が沢山着いているのには、かなり前から気づいていたけど、ずっと海が時化ていたのでカメラを向けることはなかった。

ジュズエダカリナに着くこのポイントの浅場にはジュズエダカリナが沢山見られるのだが、これにヒドロ虫が沢山着いているのには、かなり前から気づいていたけど、ずっと海が時化ていたのでカメラを向けることはなかった。

なぜならこのジュズエダカリナがユラユラ揺れるからだ。

今日なんてほぼベタ凪ぎだったにも関わらず、今日もユラユラ揺れて撮りにくい。。。しかも小さいし。(-_-;)

これは簡単に黒抜きできるからか、ポリプも青く光り綺麗だ。

形は前に撮った綺麗な青く光るヒドロ虫(⇒100万種のキャンドル・ナイト)によく似ているのだが、大きさはかなり大きい。(って言っても写真を見れば分かるように茎部は1-2mmくらいだけど。。。(-_-;))

種類が特定できないのだが、よく見かけるヒドロ虫のひとつだ。

今日は最初から漁礁に行くつもりでいたのだが、浅場で手間取ってしまい、漁礁に着いたのは30分を過ぎた頃だった。

この漁礁にはカイメン類などの着生物が沢山着いているので、ヒドロ虫も期待したのだが、それほど多くのヒドロ虫は見られなかった。

ただ、ここでもボチボチ、クダウミヒドラの仲間が見られた。

大きな群体はつくらず、1-2本が出ているくらいだけど、よく見ればチラチラ見られるヒドロ虫の仲間であることは分かった。

これも種類が特定できない。。。

1-2本で見られ群体を作らないというのがカギかな?

-25mのクダウミヒドラの仲間

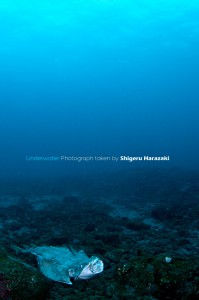

-25mのクダウミヒドラの仲間  オオセがいた。。。

オオセがいた。。。

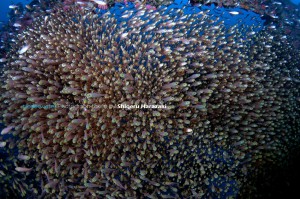

それよりも今日の漁礁は凄かった!!

キンメモドキはみ~んな漁礁の外に出ていて大きな玉になっており、そこにツバメウオやムレハタタテダイがコラボレートするメチャクチャ、ワイド意欲をそそる状態。。。。(笑)

いや~今日はワイドだったかな。。。(-_-;)

透明度も良かったし。。。

オオセも堂々と外に出ていた。

今日は浅場で新たに2種、ヒドロ虫の仲間を認識した。

「見つけた」ではなくて、「認識した」とわざわざ言っているのには意味がある。

ウジャウジャいるのだ。。。単に今まで気にしていなかったから気付かなかったのだ。(笑)

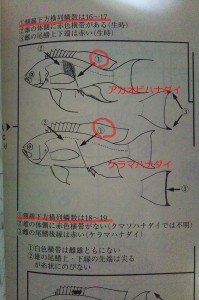

オオタマウミヒドラを探すために帰りは潮間帯を舐めるように見ていったのだが、下写真左側の子がそこら中で見られた。

この子と先のリンク先の青く光る「キャンドル・ナイト」ヒドロ虫(笑)が浅場の岩の上を覆い尽くしている光景がそこら中にあった。

ただ、これもあまり絵にはならなかった。。。

種類はスズフリクラゲの仲間が近いけど、やっぱり断定はできない。

だって、ヒドロ虫ってそもそも図鑑にも「~属の仲間」としか書いていない種類があまりにも多いんだもん!!!!

(つまり種のレベルまで特定できないものが多い、または属までは分かっても未記載が多いって事⇒つまり新種がほとんど多分。。。)

右側のヒドロ虫は図鑑にも載っていなくて、まったく種類が分からない。。。(^_^;)

スズフリクラゲの仲間?

スズフリクラゲの仲間?  もう何が何だかさっぱり分からないヒドロ虫(笑)

もう何が何だかさっぱり分からないヒドロ虫(笑)