【ポイント】 一湊タンク下No.1

【水温】 20.8℃

【透明度】 25m

【海況】 凪ぎ

【天候】 晴れ

【潜水時間帯】 14:34-17:01

【潮まわり】 09:34 209cm 満潮 / 15:31 76cm 干潮 / 中潮(月齢:3.4)

【日の出・日の入】 日出07:13 日没17:25

今日は午後からエントリー。

昨日、スタッフが長期休暇に入ったので、今日から僕は毎日1人でダイビング。。。

今まではスタッフがいたので、実はかなり潜水時間をセーブしていて、だいたい100-120分くらいの潜水時間だったのだが、1人潜りになった途端、予想通り潜水時間に歯止めが効かなくなってる~!!(笑)

昨日から透明度も良いので、こりゃワイドだな。。。とは思ったけど、今日は目的もあったため、ひとまず外へ出た。

コッカレルラスのオス2匹が何やら一発触発のムード。。。

1匹のオスの周りを、もう1匹のオスがすべてのヒレを拡げてグルグル回ってる。

真ん中のオスはそれに合わせて真ん中でやっぱりグルグル回ってる。

真ん中のオスはヒレは閉じているのだけど、何かあったらスグにでも飛びかかりそうな感じ。。。

こりゃスグに喧嘩だ!!と感じ、もしかしたら噛み付き合いが見られるかも!!!と色めいた。

というのも、このコッカレルラスはよく噛み付き合いが見られる(らしい)オハグロベラの仲間なのだが、これまでそのような行動は見たことがなかった。

この種類は噛み付き合いはしないのかな。。。とは諦めていたけど、今日はかなり緊迫状態だったので、ちょっと期待しちまった。。。(笑)

30分くらい観察していたけど、結局、噛み付くどころか、接触もないまま、真ん中のオスが勝ってしまった。。。(・_・;

勝敗のキーとなるのは大きさよりも体色の派手さのような気がする。

仕切りにヒレを拡げていた負けた方のオスは、自分を大きくは見せていたけど、色合いがちょっと地味過ぎ。。。対する勝った方のオスは最初から最後まで顔のあたりは黄色く染まり、何本も縞が出ていて、いつもは地味なベラなのに、今日はギンギンだった。(笑)

負けた方のオスはそそくさと逃げていった。。。

その後、急いで鼻先へ。。。

2008年発行の「日本の海水魚 (山溪ハンディ図鑑)」くらいから、ベラの仲間とブダイの仲間に関しては雄と雌ははっきり表記せず、「雄相」、「雌相」と言うようになってきた。

それはこれらの仲間がメスで産まれてオスに性転換する二次オスと産まれながらのオスである一次オスがいる魚が多く、一次オスに関しては最初は見た目がまったくメスと同じだったりするし、二次オスも非繁殖期はメスの体色でいたりするので、外見では雌雄の区別がつかないのだ。

派手な体色を表す「オス」は分かるにしても、「メス」はまず外見では分からない。

なので、”オスのような外見”という意味で「雄相」、”メスのような外見”という意味で「雌相」と言っているわけだ。

つまり、生殖上のオス・メスを言っているわけではないのだ。

これは僕ら現地ガイドがそのホームグラウンドの図鑑を出すのであれば、行動から雌雄はだいたい個体レベルで分かっているので、はっきり図鑑に「雄」、「雌」と書けるのだが、各地で写真を撮り歩き、あとで現物ではなく”写真”を見ながら整理する場合は、「雄相」、「雌相」とするしかないのだ。

そんな感じで雌雄を体色からは判断できない種類もベラには多い。

特にニシキベラ属の魚はその傾向が強いのだが、そんな中でもコガシラベラはオスの体色が非繁殖期でも褪めないので、少なくとも二次オスは体色で判断できると思っていたのだが、一昨晩、大先輩のガイドさんと電話で話をしていて、「コガシラベラもオスの体色からメスの体色にコロコロ変わるよ」と聞き、そんなハズはないと思いつつ、早速、確認してみる事にしたのだ。

僕のホームグラウンド・一湊タンク下ではコガシラベラのペア産卵は見られるのだが、群れ産卵は見たことがない。

コガシラベラの群れ産卵はもう少し沖の方のポイントでは盛んにやっているのだが、なぜかここでは見たことがないのだ。

もう一匹はやや体色が薄いけど、体はそれなりに大きい。

最初はこの二匹をずっと一時間くらい追っていたのだが、体色はまったく変わらない。。。

この時間は産卵時間帯ではないので、興奮色(もっと体色が濃くなる)も出していないし、通常時の体色になると思うのだが、体色は変わる気配もない。

いや~やっぱりコガシラベラのオス(二次オス)は体色は変わらないよ~と思いつつ、ふと視界に入った一見メスっぽい子の体色が何か変だ。。。(・_・;

しばらくそいつを追ってみると、たまに体色が濃くなる時があるのだが、その時の体色がオスに近い色なのだ。

すぐに褪めてしまうのでなかなかその体色を写真に撮れないのだが、多分、この事を言っているのかもしれない。。。

そこからはずっと、この変な体色のオス?(メス?)を追い続けた。

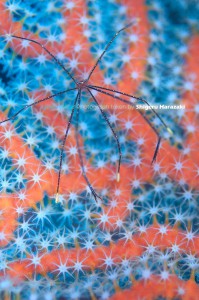

下2枚は同一個体です。

しかし、追いかけ始めてからはなかなかオスの体色にはならなくなってしまい、確実に証拠を押さえることはできなかった。。。(ーー;)

これは推測なのだが、体色が雄相から雌相へ、雌相から雄相へとコロコロ変わるのは一次オスだけ(しかも単なる興奮色)なのではないのだろうか?

もしくは二次オスから性転換を抑制されているメスか。。。

いずれにしても完全な二次オスは体色は(雌相には)変わらないと思うのだけど、これはちょっと産卵時間帯(つまり興奮状態の時)に見てみないと何とも言えないな。。。と思った。

明日はちょっとコガシラベラの産卵狙いかな。。。!!

サイズは幼魚サイズ(しかも周囲の幼魚よりも一段と小さい)なのに、完全なメス体色の子!!

追い立てたりしても、全然体色は褪めない。(右側の写真の一番下の子)

一番上の典型的な幼魚(こちらは4cmくらい)と比較して欲しい。。。

成魚メスでさえも追い立てたり、通常時の体色は幼魚体色に近い色になったりするのに。。。(左側の写真)